Finding Fela von Alex Gibney

Finding Fela pumpt auf der Leinwand mit einer Menge guter Musik und intensiver Emotionen und – sonst nichts. Die Doku von Alex Gibney ist ästhetisch ansprechend aufbereitet, Schnitt und Montage sind nach bester US-Kinotradition gelungen, aber wo man Tiefe sucht oder hofft, sich der Titelfigur inhaltlich zu nähern, da bleiben die Gewässer erschreckend seicht.

Zunächst mag das am Rahmen liegen. Es gab da ein Broadway-Musical „Fela“, bei dem der ehemalige Manager des verstorbenen Musikers, Rikki Stein, alkünstlerischer Berater und selbsternannter Hüter dessen Erbe retten wollte. Das Spektakel feierte seinen Erfolg, wurde nach Nigeria exportiert und Gibney machte einen Kinofilm daraus. Ein großer Fundus an Originalaufnahmen von Fela, minutiös recherchiert und toll montiert. Doch da der Film zur Hälfte aus Aufnahmen des Broadway-Musicals besteht, ist es schwer am Vermarktungsteam vorbeizusehen, das sich in den Vordergrund rückt.

Frans Schellekens. Getty Images.

Frans Schellekens. Getty Images.

Zum Film: Wir sehen wie Fela vom talentierten Lokal-Musiker durch die Begegnung mit einer Frau politisiert wird und dann als genialer Komponist und Bandleader von Africa ’70 zum öffentlichen Kritiker gegen das korrupte militärische Regime wird. Wir sehen, dass der exzentrische Lebensstil des Afrobeat-Erfinders von Drogen und Polygamie geprägt ist und dass er einen prophetenhaften Status erlangte. Wir hören, dass seine Mutter feministische Aktivistin und leitende politische Figur im antikolonialen Kampf war.

Was wir aber weder sehen noch hören ist etwas, über den privilegierten Hintergrund von Fela, der ihm überhaupt erst ermöglichte gegen die Autoritäten aufzumucken (Fela war Yoruba aus aristokratischer Familie). Felas Mutter wenn obwohl doch so bedeutend und seine engste Beraterin war, erscheint lediglich stumm an seiner Seite oder in Zeitungsausschnitten – sicher gibt es Originalaufnahmen dieser charismatischen und bedeutenden Frau.

Überhaupt kommen Frauen nur zu Wort, um über Felas sexuelle Gewohnheiten oder Anziehungskraft zu reden. Immer dort, wo es aber den Sexismus und die Unverantwortlichkeit Felas – den die Frauen stumm zu tolerieren scheinen – kritisch zu beleuchten gälte, trauen sich die Filmemacher nicht unter die Oberfläche, geben Klischees oder entscheiden lieber zu schweigen. Das bedient Stereotype über afrikanische Männer und Frauen, statt Geschlechterrollen umfassend zu beleuchten. Vielleicht muss man zumindest das Patriarchat in Takt lassen, wenn man dem weißen Publikum schon einen schwarzen Helden zumutet.

An keiner Stelle des Films gibt es eine ernsthafte politische Diskussion oder Aufklärung über die komplexe Geschichte und soziopolitischen Spannungen im Nigeria nach der Unabhängigkeit. Auch der Einfluss der Yoruba-Religion auf Felas Musik wirkt lediglich wie ein ästhetischer, nicht politischer Aspekt. Da die Broadway-Produzenten noch dazu immer den „Wahnsinn“ und die „Verrücktheit“ Felas hervorheben, wirkt dieser letzlich bei allem wie ein hyperaktives Kind, das Gefallen am Rollenspiel Politik hat und vor allem von der Eitelkeit getrieben seinen Ruhm genießt.

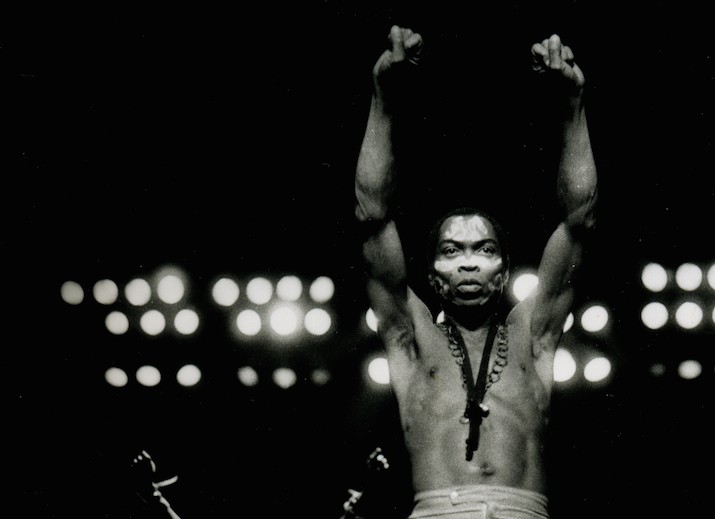

Fela Kuti, Orchestra Hall, Detroit 1986 | Bild: Leni Sinclair / Knitting Factory Records

Fela Kuti, Orchestra Hall, Detroit 1986 | Bild: Leni Sinclair / Knitting Factory Records

Das ist typisch für ein ans Mainstream-Publikum gerichtetes Storytelling: um einen Helden zu retten oder zu machen, müssen Kontroversen weggespült werden. Als ob man Felas Wichtigkeit für das öffentliche politische Leben und die Musikgeschichte nicht verhandeln könnte ohne über seine charakterlichen Ambivalenzen hinwegzusehen. Ob Felas Erbe mit diesem Film gerettet oder eher verwässert wurde, bleibt fraglich.

___________________

Finding Fela, 2014

Regie: Alex Gibney

Berlin-Premiere: 14.1.2015 in den Hackeschen Höfen

Filmstart in Deutschland: unbekannt

Zurück zum Blog!