KALKULIERTE SPONTANEITÄT

Bereits im September eröffnete die Volksbühne die neue Spielsaison im Hangar 5 auf Tempelhof. Doch mit weitaus größerer Spannung erwartete das kulturelle Berlin am heutigen Abend, was Chris Dercon und sein Team sich für die Eröffnung des traditionsreichen Hauses am Rosa-Luxemburg-Platz hatten einfallen lassen. Ein vierstündiger Mammuatbend wurde angekündigt, an dem Tino Sehgal auf Samuel Beckett treffen und das Publikum die Grenzen des Theaters neu ausloten sollte. Die Idee war gut, funktioniert hat es leider nicht.

Ein Bass wummert, ein Schlagzeug knüppelt, die Menschenmasse drängt sich enger und enger auf den Treppenstufen im dunklen Saal. In absichtsvoller Überlänge baut sich zur Live-Musik im Raum die Spannung in den Zuschauerkörpern auf. Als das Getöse mit einem Mal verstummt und der kollektive Blick auf die geschlossene vierte Wand der Bühne fällt – da geht das Licht an, der Vorhang lüftet sich und das Technikteam beginnt, die Bestuhlung des Saals aufzubauen. Interessanterweise überrascht das nur wenige, denn das Konzept „enttäuschte Erwartung als Überraschungsmoment“ hatte sich allzu deutlich angekündigt.

Die Offenheit wird zur Beliebigkeit

Nach diesem Vorspiel, das im Programm als inszenierte Situation „Ohne Titel“ von Tino Sehgal bezeichnet wird, öffnen sich die Saaltüren also und das Publikum strömt aus. Die meisten gehen erst zur Bar, kaufen Alkohol und nehmen ihre (nicht auf den heutigen Abend bezogene) Unterhaltung wieder auf. Ein Lageplan mit den verschiedenen Spielorten des Abends wird verteilt: hier und dort also eine Situation von Tino Sehgal, gegenüber zeigt eine Leinwand eine Beckett-Inszenierung.

Für einen kurzen Moment ergreift mich dieselbe Neugier und Entdeckungsfreude wie kurz vor dem gelüfteten Vorhang. Doch dann dringt die übliche Geräuschkulisse einer ausgelassenen Menschenmasse durch. Die Zuschauer*innen lassen sich vor einer Situation von Sehgal nieder oder stehen vor einer Leinwand mit einem Beckett-Film herum. Manche lauschen stumm und konzentriert, andere tippen völlig abwesend auf ihrem Handy herum. Und viele verschwinden sogar nach draußen oder ins Café im Foyer, wo man sich eben noch ungestörter unterhalten kann.

Im Trubel geht die Tiefe flöten

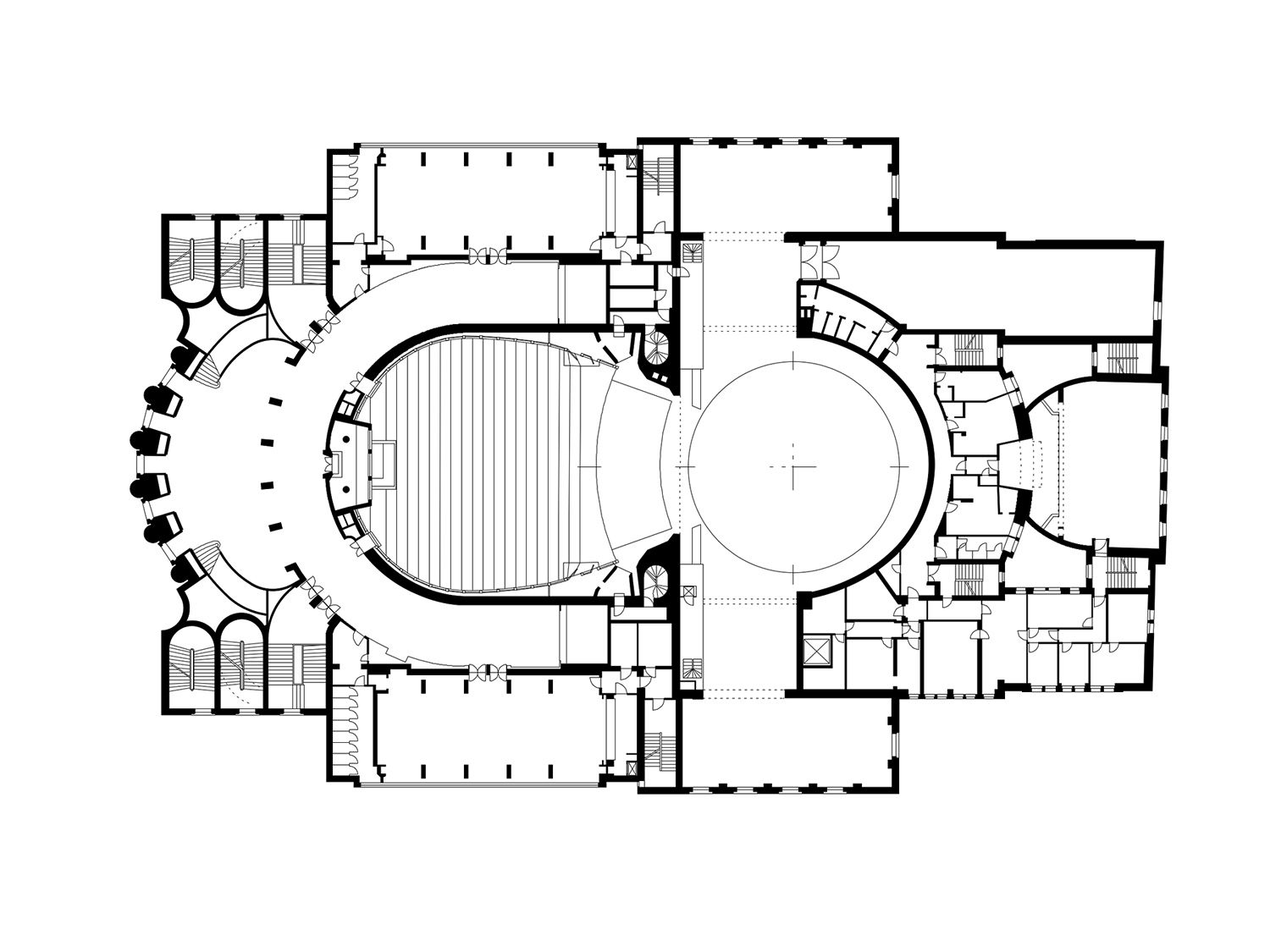

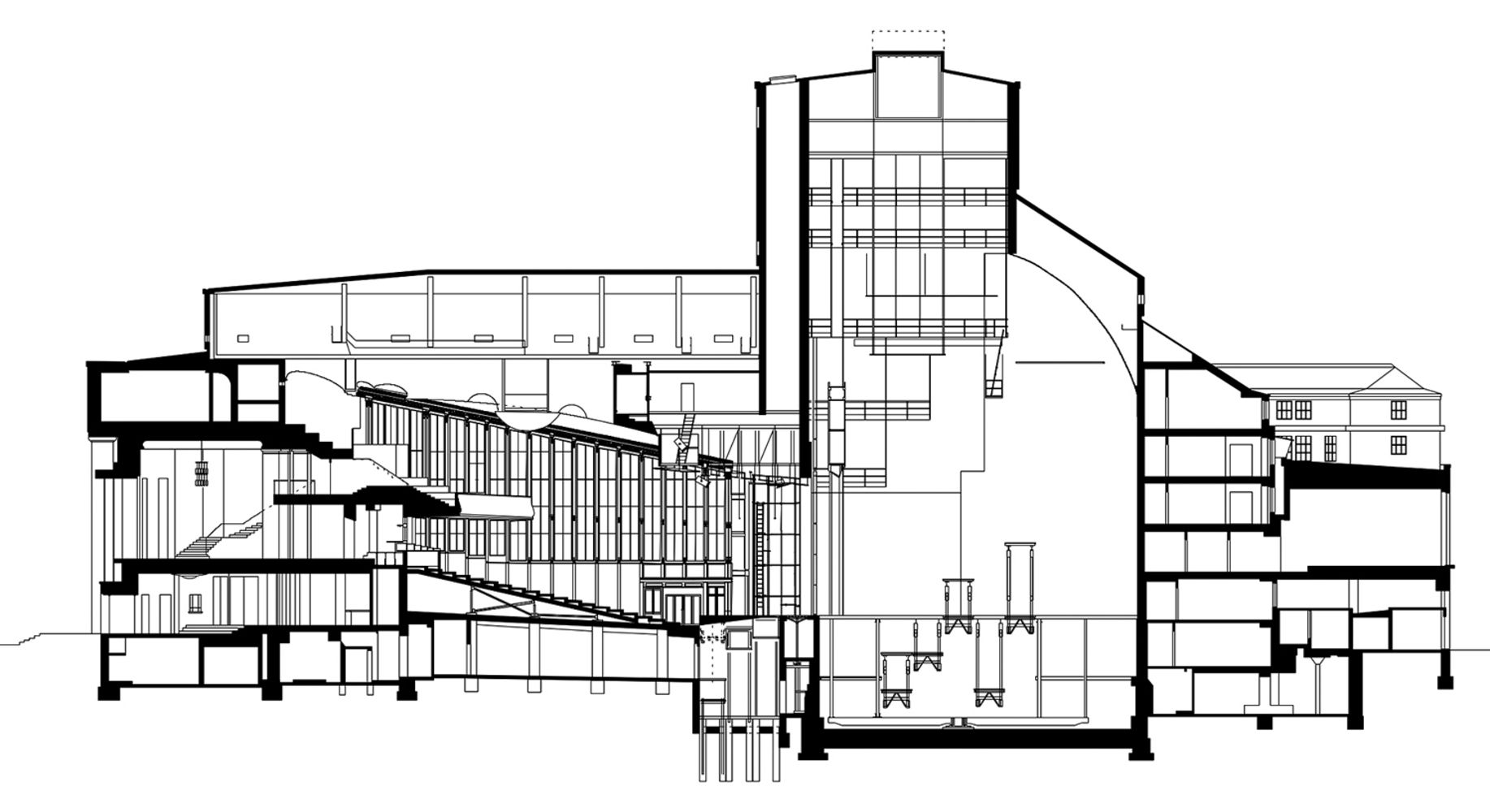

Es gibt einen tollen Spannungsmoment zwischen dieser ungewohnten „flanierenden“ Form von Theater einerseits, die auf den ersten Blick ganz spontan und offen erscheint, und dem historischen Gebäude andererseits, dessen Funktion es ja ist, ritualisierten Abläufen ein Dach zu bieten. Statt Frontaltheater, die freie Wahl der eigenen Position und des Ausschnitts. Statt stumm bestuhlter Hellhörigkeit, das Rauschen der Großstadt in vier Wänden. Das Konzept ist zeitgemäß, naheliegend und legitim – aber leider ist es auch in jeder Sekunde spürbar und man fühlt sich etwas mehr als Versuchskaninchen, denn als Teilnehmende. Nicht zuletzt auch, weil Dercon und Sehgal nervös durch die Gänge streifen und uns beim Beobachten beobachten. Schnell gewöhnt sich der Großstadtmensch dann auch an das Format und nimmt ein Multitasking auf, das uns allen aus dem Alltag mittlerweile nur allzu bekannt ist: viele oberflächliche Eindrücke auf einmal, keine konzentrierte Auseinandersetzung mit einer Sache.

Da ich alle gezeigten Situationen von Tino Sehgal schon einmal anderswo erlebt habe, liegt wenig Reiz darin, mich nochmals auf eine Konversation einzulassen, von der ich weiß, wie sie – unabhängig von meinen Antworten – verläuft. Diese Begegnungen funktionieren, wenn sie zum ersten Mal stattfinden und spontan erscheinen. Auch habe ich kein Bedürfnis im Event-Modus über den Kapitalismus zu diskutieren, als ob wir das in der Berliner Kulturblase nicht ohnehin permanent überall täten. Subtil oder revolutionär sind die Gedanken meines performenden Gesprächspartners nicht, eher schablonenhaft und hoffnungslos idealistisch. Die Beckett-Filme „Quad I“, „Quad II“ und „Geistertrio“ hingegen haben hypnotisches Potenzial. In ihnen versinken kann allerdings nur, wer es schafft, im Trubel fokussiert zu bleiben oder sich mit eben mit Wahrnehmungsschnipseln zufrieden gibt.

Starkes Schauspiel mit Stimme und Mimik

Nach einer Stunde dieses Treibens ertönt zum zweiten Mal die Glocke. Man versammelt sich wieder im großen Saal, diesmal bestuhlt – wird es also doch noch eine „konventionelle“ Theateraufführung von Beckett geben? Naja, fast: als der Vorhang hochgeht, ist nur ein winzig kleiner beleuchteter Fleck auf der Bühne zu sehen, etwa kopfhoch. Nachdem die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, wird klar: Es ist der Mund der Schauspielerin Anne Tismers. Nur er wird von einem Spotlight beleuchtet, alles andere bleibt völlig schwarz. Und dann peitscht Tismers mit beeindruckend klarer Artikulation, Ausdauer und Aura den Monolog aus Becketts „Nicht Ich“ von 1972 über uns hinweg. Ohne Zweifel bildet ihre Leistung den Höhepunkt des Abends. Nur schade, dass es nicht zumindest eine Videoprojektion ihres Mundes gab, man hätte ihn vielleicht auch hinten gern etwas deutlicher gesehen. Denn so schiebt sich auch hier leider wieder der konzeptuelle Rahmen allzu deutlich vor die sinnliche Wahrnehmung.

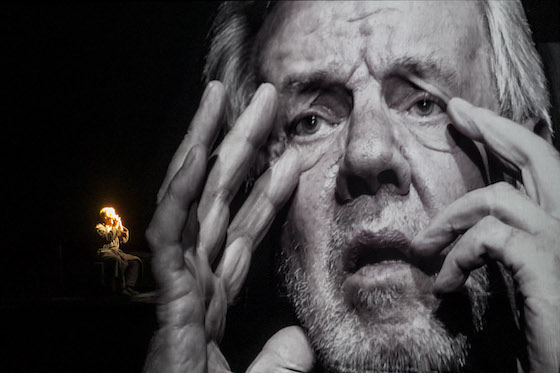

Als nächstes tritt Tismers für den Monolog „Tritte“ (1867) von Beckett auf und trägt ein Stück klassischer Bühnenrampen-Schauspielkunst vor. Den Abschluss bildet „He, Joe“ von 1966, für das Morten Grunwald einen Monolog spricht. Sein Gesicht wird meterhoch auf einen Vorhang projiziert und zeigt, wie viel ein erfahrener Schauspieler allein mit einer Augenbraue ausdrücken kann.

Aber ach, schon wieder ist die formale Idee nicht völlig im Inhalt aufgegangen, sondern erinnert uns daran, dass wir an diesem Abend versuchen, das Theater neu zu erfinden. Am Ende läuft nochmal ein Sehgal-Chor durch den Raum und es beginnt die offizielle (nicht choreografierte) Eröffnungsparty. Das alles – die Vermischung der Genres, neue Erzählweisen im Theater erproben, das Auflösen von Konventionen – ist im Ansatz zwar spannend und war zuweilen auch unterhaltsam. Doch wenn meine Aufmerksamkeit als Zuschauerin permanent auf das Konzept dahinter gelenkt wird (ohne dass es sich hier um Konzeptkunst handelt), dann bleiben Inhalte und ästhetische Erfahrung zwangsläufig auf der Strecke.

Zu viel von allem ist am Ende nicht genug

Am Ende waren es also die relativ klassischen Theaterelemente, die qualitativ überzeugten. Auch die Überlänge des gesamten Abends ist ansprechend für all jene, die Darstellungskunst gern körperlich erfahren und sich an ihr abarbeiten und reiben wollen. Und doch hat am Ende die Idee über die Erfahrung triumphiert. Vielleicht wollte man ein bisschen zu viel für diese Eröffnung, einen Paukenschlag und eine Tours de force durch alle Ideen auf einmal. Doch in den meisten Fällen ist weniger eben mehr. Und so bleibt das Gefühl, dass wir Besucher*innen hier nicht in einen offenen Erfahrungsraum mit der Kunst gestellt wurden, sondern kalkulierte Spontaneität erfahren sollten. Das alles wirkte letztlich viel erzwungener und starrer als klassisches Sprechtheater in vier Wänden.

Samuel Beckett/Tino Sehgal: Verschiedene Werke

10.–12. November 2017

Volksbühne Berlin – Großes Haus

Schauspiel, Bildende Kunst, Neue Musik